走出平面國:機器學習和二元黨派的終結

我們身為公民,應該要秉持民主的初衷,繼續設計更好的系統。

- 英文版 由原作者 Colin Megill 於 2019 年 6 月 24 日發布。中文翻譯由唐鳳採 CC BY-NC-SA 4.0 授權發佈。

在全世界的民主國家裡,數十億公民擁有無數從未說出口的利益、觀點和立場。政治的實際現況,比目前的政治符號和類別允許我們表達的,要來得複雜許多。

我們的政治選擇,受到既有抽象概念的人為限制。這些抽象概念,不是將我們精簡成兩大對立政黨,就是在比例代表制的情況下,歸為數個較小的政黨。但無論哪種方式,都壓抑了人們真實意見的複雜程度。

世界上有數千個重疊的利益團體,而非僅是兩個政黨。還有成千上萬的議題和子議題,不僅是媒體在選舉期間中關注的少數議題。

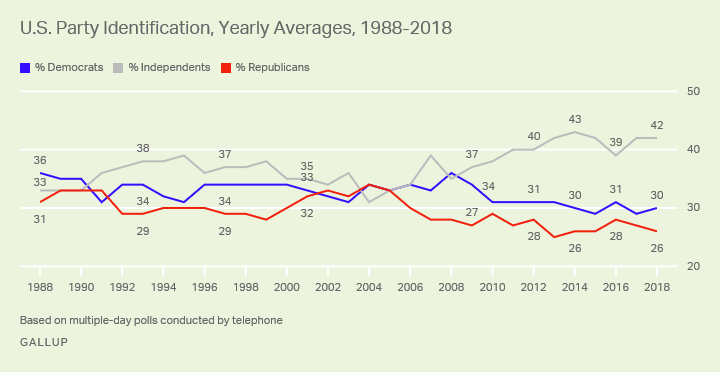

選舉和公民投票,嚴重限制了人們能對政府部門發送的資訊。例如,目前將群眾意志壓縮到黨派政見的方法,使 42% 的美國人現在被認定為無黨派人士,而且他們的聲音都被排除在政策制定過程之外。

英國的數字大致相同,脫歐後尤其如此。獨立報的調查顯示,「百萬選民在政治上感到無家可歸,並考慮支持一個新的中間黨派……接近一半的受訪者表示,他們認為沒有任何既定黨派能作為自己的代表,而新組織將有機會贏得他們的選票。」

作為民主的參與者,我們所看到的世界,很大程度上受到「民意代表允許我們看到什麼」的影響。政黨就像是一張非常低解析度的照片,模糊了選民「真正想要什麼、願意接受什麼」的重要面項。更糟糕的是,黨派平台拋棄了共識的議題,反而偏好對獲取權力更有用的分化議題。

像是英國脫歐公投,將數千個議題包含在一個二元投票中,只剩下「離開」或「留下」的視角,這就是政治的縮影。現代政治中的兩極分化與僵局的這種禍害,是我們過度簡化公民參與方式的後果,而不是我們的憲法、政府結構或人口的特性。我們生活在一個政治二維世界,因為我們思考自己和他人的工具與分類,都是膚淺、沒有深度的。

作為公民的一分子,怎樣才能使我們的政治空間更具有意義,讓我們的社會整體,有更多的維度、更細緻的解析度?為了回答這個問題,我們需要尋找公民參與的替代方法,不能只靠少數的關鍵投票──例如總統大選,或像英國脫歐這樣的全民公投──來解決所有議題。

歐巴馬政府的總統信函辦公室,讓我們看到直接民意的一種來源與處理過程。在歐巴馬任職期間,白宮每天從人民收到大約一萬封信。這些信由 300 名志願者和幾位專職工作人員組成的小組輪流閱讀,最後為總統每天選擇出 10 封信。

這 10 封信可以看成「最佳折衷方案」,既廣泛代表了人們的思想和感受,同時也體認到總統無法閱讀和消化所有海量信件內容的事實。這是將人民以自己的文字寫下議題的原始資料,輸入特別具有同理心、質化導向的人工處理程序,用壓縮演算法處理所得的結果。這是一種從根本尊重人民聲音的過程。

然而,這種做法並不常見。最近,美國聯邦機構的某個主要部門,正面臨一個公眾意見徵詢期,估計會有近百萬條意見湧入,但只有一位聯邦公務員負責審查這百萬條意見文本。在處理企業遊說者的意見時,也會經過同樣的過程。

雖然我們現在生活在群眾參與的時代,每個人都有表達自己聲音的方式,但政府的結構卻還沒有迎頭趕上。今天的民主國家,在以議題為根本、制定民主政策的設計上,還有許多進步的空間。因此,在選舉期間,每個議題要爭取討論空間時,都面臨著巨大的壓力。可以想見,這個過程會讓公民感到不滿,而政府也無法取得明確的民意授權。

我們需要可延展的壓縮機制,才能更深入理解公民所提供豐富的質化資料。「歐巴馬信函辦公室」的流程,能不能進一步自動化、擴展和改進呢?

雖然民主治理的議題需要專門考量,但對資訊業界來說,處理這種大規模的輸入,並不是新的課題。舉例來說,Netflix 通過自動資料蒐集和分析,來推動產品決策:透過影視觀眾的廣泛行為資料,不但可以向觀眾推薦其他節目,也能用來提供新節目製作的決策資訊。這樣的分析結果,推翻了過去認定「哪些人會想看哪些內容」的傳統思維,正如 Janko Roettgers 於 2017 在《綜藝》雜誌中所寫的 :

「Netflix 過去常常根據其用戶所在地區推薦內容,畢竟一般認為,南美用戶和加拿大用戶的偏好應該會有差異。但在仔細觀察資料後,公司意識到這並非如此。」 Netflix 產品副總裁 Todd Yellin 表示:「每天我們都發現到,這樣的成見越來越沒有道理。」取而代之的是,Netflix 現在將用戶劃分為 1300 個品味社群,分群的方式完全基於觀看行為。每位用戶都可以屬於多個社群,社群成員則遍布全球。當然,耶林也承認德國喜劇演員可能在德國更受歡迎,但在美國也有很多用戶轉向他們的節目。「『個人化』很重要的部分,就是以全球為範圍,尋找品味社群。」

依據資料分析所建立的類別,確實更有利基,不再是膚淺的平面國分類的「喜劇片」或「劇情片」。

實際上,Netflix 將電影分為 76,000 個類別,如「1980 年代的恐怖靠片」,「精神糧食紀錄片」和「對抗體制影集」。電影也可以屬於多個類別,就像觀眾可以屬於多個品味社群一樣。對於 Netflix 來說,目標很明確:更合適的推薦,以及更多觀看次數,意味著更高的客戶參與度,也更能留住客戶。平台越有價值,人們就越有可能推薦它,新客戶自然會加入。

機器學習,加上豐厚的利潤動機,造就了有史以來對全球影視觀眾最準確的描繪。

如今,Netflix(以及我們其他人)都能更準確地看待大群體所建立的訊息,以及其中的更多細節、更精細描述人們的各個面相。Netflix 能「看到」社群的更多偏好,是因為他們提供了比百事達更複雜的偏好空間的詳細描述。如果 Netflix 預先假定只有少數幾個類別──喜劇片、劇情片、恐怖片、戰爭片、體育片──不免會限制看到用戶的清晰度。此外,這也會影響用戶看待自己的清晰度,以及他們可用來描述自己的語言。

想像一下,如果對所有議題,甚至是政府尚未意識到或準備考慮的議題,所有公眾輿論的複雜性都能有相同的細緻度和即時覺察,那會是多好的一件事。

運用機器學習,確實有更好的方法來呈現公民的意見。讓這些方式進入政策制定過程的意義,或許在於創造出更好的政策結果。面對「占領運動」和「阿拉伯之春」等行動中固有的溝通挑戰,促使我們開發了開源資料科學平台 Polis。

Polis 提供了粗略的民族誌,顯示了人們在各種可能性的範圍裡,達成共識和分歧的領域。其中的數學理論,與 Spotify 或 Netflix 運用的推薦引擎大致相同,也就是尋找人與人之間的相似點、不同點,以及全體共識。

2016 年秋天,我在義大利都靈的「公民科技學院」 會議上發言。當時義大利關注的焦點,是即將舉行的憲法公投。該次公投將決定行政部門權力的命運,以及倫齊的總統大位。倫齊宣佈公投時,同時威脅如果他努力爭取卻無法獲得集中權力的話,他就要辭職 (結果他輸了,也辭職了)。

在組織者的要求下,我在 40 名與會者的私密環境中,對公投進行了模擬審議。與會者提交了關於公民投票的意見,他們可能同意或不同意其他與會者提交的意見。當參與者對同儕提交的陳述表達立場、產出意見矩陣之後,Polis 的機器學習演算法就會自動運行。

試想看看:把試算表裡的每一欄從「電影片名」改成「個人意見」,再把每一列從「觀眾」改為「選民」,最後把每個單元格從「評分」改成「同意與否」。這樣一來,演算法即可找出參與者的意見模式,並且形成集群。

有些明顯的意見集群出現了:贊成倫齊集權的人,以及另一群反對的人。但是,一位參與者單刀直入的聲明,獲得了一致支持:「公民投票不是選舉的替代品。」無論他們的立場或專業程度如何,參與者都同意,倫齊「如果公投失利,就要辭職」的威脅,減損了公民投票的效力,導致各方面的政治對手一致堅決反對,無論他們原先對憲法的立場如何。

與此同時,在其他陳述裡可以很明顯看到,有些倫齊的反對者對於修憲,其實抱持著開放的態度。從二元公投的角度看來,這應該是絕對兩極分化的議題。但是,群眾其實有著複雜而微妙的觀點、願意權衡考慮各種主張,並且渴望挑戰現行的意見傳達程序。

我們在全世界推動公民參與時,一次又一次看到相同的作用模式。

2019 年中,Polis 已經受到多國政府採用。在臺灣一個令人注目的案例中,Polis 扮演輸入資料的角色,協助規範優步的規則制定。事實證明,只要將共同點視覺化,就能克服高度兩極化利益相關者,在複雜議題上的長期僵局,例如臺灣酒類網購的例子。加拿大聯邦政府,也已開展多項相關活動,例如「加拿大視覺藝術市場的未來展望」。

最近在德國,超過 30,000 人 在 Polis 上,針對由數百人所提交的陳述,進行了接近 200 萬次的投票。

在肯塔基州的鮑靈格林市,哥倫比亞大學主持了一項試點計畫,邀請數千名住在紫色區的美國人 (大約該市人口的 2%) 參與。這項實驗已編寫為報告、在 Slate 刊登,並由 Civicist 報導。

紐西蘭環保部,正在與獨立媒體合作,運用 Polis 促進公眾參與;新加坡文化部,也正與數千名青年進行對話。紐約市遊民服務部,正在與第一線的社工人員對遊民政策進行討論,邀請這些同仁用自己的語言分享親身經歷,並且與同事一起驗證。

通過抽樣策略,例如每次一萬到兩萬人,這樣的對話可以輕易擴展到民主國家裡,所有具有投票權的公民。萬人以上「永不關機」的公民集會,也是可行的做法。

我們面臨的挑戰,是如何將新興的運算方法,與牢固的既有政策制定流程,互相結合。此外,我們也必須共同決定:公眾意見的模型,是由開放資料和可驗證的公開方法來定義,還是要用專屬私有、無法被查核的方式來定義。

在代議民主制度裡,並非每項決定都納入公眾參與。但是,當政府向公民開放以尋求正當性、從人民的生活經驗和偏好中獲取智慧時,民主制度確實可以做得更好。政府可以設定主要議題和次要議題,與民眾進行接觸。政府也可以用豐富而有活力的方式吸引民眾,讓公民知道自己的聲音如何被聽見。政府更可以在決策的前期──當需要解決的議題數量,比法規的頁數還多時──及早邀請公民,來參與議程設定。

在民主社會裡,協調大規模複雜度的嶄新能力,促使我們重新思考過去「如何代表民意」的各種假設。將來的民主制度,面對民眾提出的大規模質化訊息,必須更有效地管理、整合,以避免極端化帶來的僵局。

代議制度最初的設計,正是為了不讓政府受到派系掌控。在民主被派系癱瘓的情況下,我們身為公民,應該要秉持民主的初衷,繼續設計更好的系統。

(本著作係採用創用 CC 姓名標示-非商業性-相同方式分享 4.0 國際 授權條款授權。)

(本著作係採用創用 CC 姓名標示-非商業性-相同方式分享 4.0 國際 授權條款授權。)